“Repubblica”

nacque in provetta, nel senso che venne pensata come un prodotto

fortemente innovativo e affatto ‘naturale’ per il mercato italiano di

allora, progettata con un’idea artificiosa di base e ideata per

raggiungere determinati scopi di tipo giornalistico e culturali. L’idea

era quella di un “secondo giornale”, un “giornale politico”,

con niente cronaca e niente sport, a uso e consumo della classe

dirigente; un giornale apolide, la cui struttura e funzione erano state

decise a tavolino, frutto di elucubrazioni intellettuali. Il presupposto

di Scalfari era molto semplice, lo stesso che aveva elaborato con

Benedetti: lanciare un quotidiano che avrebbe dovuto fungere da “giornale aggiuntivo”

rispetto a quelli che gli italiani leggevano già. Un foglio d’opinione

rivolto agli esponenti delle classi alte, borghesi, i quali avrebbero

comprato “Repubblica” insieme ai propri rispettivi giornali per

l’informazione locale. Un quotidiano, cioè, in cui questi lettori

avrebbero trovato un sovrappiù d’informazione e d’approfondimento, con

firme prestigiose e acute, con opinionisti con una chiara visione della

realtà e soprattutto un maggiore livello d’informazione economica.

“Repubblica”

nacque in provetta, nel senso che venne pensata come un prodotto

fortemente innovativo e affatto ‘naturale’ per il mercato italiano di

allora, progettata con un’idea artificiosa di base e ideata per

raggiungere determinati scopi di tipo giornalistico e culturali. L’idea

era quella di un “secondo giornale”, un “giornale politico”,

con niente cronaca e niente sport, a uso e consumo della classe

dirigente; un giornale apolide, la cui struttura e funzione erano state

decise a tavolino, frutto di elucubrazioni intellettuali. Il presupposto

di Scalfari era molto semplice, lo stesso che aveva elaborato con

Benedetti: lanciare un quotidiano che avrebbe dovuto fungere da “giornale aggiuntivo”

rispetto a quelli che gli italiani leggevano già. Un foglio d’opinione

rivolto agli esponenti delle classi alte, borghesi, i quali avrebbero

comprato “Repubblica” insieme ai propri rispettivi giornali per

l’informazione locale. Un quotidiano, cioè, in cui questi lettori

avrebbero trovato un sovrappiù d’informazione e d’approfondimento, con

firme prestigiose e acute, con opinionisti con una chiara visione della

realtà e soprattutto un maggiore livello d’informazione economica.Scalfari aveva in mente un quotidiano che per lo scopo avrebbe dovuto fare a meno non solo della cronaca locale, quindi essere slegato da qualsiasi città in particolare, ma anche delle pagine sportive. Un modello del genere in Italia non esisteva, bisognava spostarsi nella vicina Francia (dove veniva pubblicato “Le Monde”) per avere un riferimento, e a questo Scalfari guardava con ammirazione crescente.

Avrebbe avuto successo un giornale come “Repubblica” nell’Italia del tempo? Scalfari e Caracciolo se lo domandavano spesso. Le cifre sotto mano erano rassicuranti solo in astratto: “Panorama” e “Espresso” messi insieme, nel 1976, avevano un pubblico di circa cinquecentomila lettori. Questi settimanali erano giornali liberi: “Repubblica” si sarebbe inserita nel loro stesso solco. I loro lettori sarebbero stati anche i potenziali acquirenti di un quotidiano altrettanto libero. Del resto, non erano proprio questi lettori a reclamare un settimanale quotidianizzato o, meglio ancora, un quotidiano settimanalizzato come quello che Scalfari aveva in mente?

Nel suo libro autobiografico, La sera andavamo in via Veneto, Scalfari scrive:

Il giornale che avevo in mente avrebbe dovuto avere un arco di lettura nazionale, con una distribuzione relativamente uniforme su tutto il territorio, a somiglianza dei settimanali. Poco sport, nessuna cronaca locale, niente piccoli annunci economici, niente necrologi, nessuna speciale radice locale. Politica, interna ed estera; cultura, spettacolo, economia; questi gli ingredienti basilari della struttura. Formato piccolo, ma non tabloid: qualche cosa che fosse simile al formato di “Le Monde”. Abolita naturalmente la tradizionale ‘terza pagina’; la cultura collocata nel paginone centrale, quasi a dividere in due – con una zona di riposo e conforto intellettuale – la grande attualità politica collocata nella prima metà del fascicolo e la grande attualità economica-finanziaria che doveva riaprire con apposita testata l’ultima parte del menabò. Gli articoli di commento dovevano essere tolti dalla prima pagina, salvo rare eccezioni, e collocati in una pagina interna di sinistra, secondo l’uso dei giornali anglosassoni… c’era molto dei progetti che avevamo coltivato con Benedetti, e c’era soprattutto la traduzione in chiave quotidiana di esperienze maturate e collaudate nel vecchio “Espresso”.

In effetti, il quotidiano scalfariano fu la continuazione e la trasposizione del settimanale di via Po in un diverso formato. Non poteva che essere così dal momento che Scalfari aveva lavorato all’“Espresso” fin dalla sua fondazione, ed era cresciuto in quell’ambiente assorbendo la lezione del maestro Arrigo Benedetti. Quando Benedetti aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno ai suoi romanzi, nel maggio 1963, era diventato nuovo direttore del settimanale proprio Scalfari, restando in carica fino al 1968. “Repubblica” s’incaricò di aggiornare la lezione di Benedetti negli anni Settanta-Ottanta, così come Benedetti, negli anni Cinquanta, con l’“Europeo”, poi nei Sessanta con l’“Espresso”, aveva aggiornato e rinvigorito quella del “Mondo” pannunziano. “Il Mondo”, a sua volta, aveva battuto il grande solco tracciato da Leo Longanesi con “Omnibus”. La lezione che Longanesi aveva impartito, per primo in Italia, era quella della denuncia del conformismo e delle ingiustizie sociali in un Paese conformista e corrotto. Leo Longanesi lo aveva fatto da frondista allusivo in una situazione necessariamente compromissoria come era naturale sotto l’aura di una dittatura. La scuola di Pannunzio, che s’incaricò di accettare quello scomodo testimone di Longanesi dopo piazzale Loreto, non corse invece gli stessi pericoli e godette del privilegio dell’azione a viso scoperto, portata avanti persino con una certa dose di distacco intellettuale, impensabile per “Omnibus”.

L’“Espresso” rappresentò l’acme di quella tradizione giornalistica che in Francia chiamano ‘à sensation’, (una tradizione che predispone il lettore a una requisitoria severa, radicale, moralistica e colorita di tutte le vicende dell’attualità). “Repubblica” ne fu il naturale proseguimento. I fatti sarebbero passati tra le sue pagine con saccenteria al setaccio di un occhio vigile e di una prospettiva critica, acida, intransigente, spigliata della realtà. Il giornale di Benedetti voleva stupire, meravigliare, spiazzare il lettore, fargli trovare delle sorprese confezionate a mestiere in ogni pagina, in ogni articolo: “Repubblica” cercò di fare lo stesso; seguì quella stessa strada e accettò quello stesso ruolo, un ruolo giornalistico e politico a cui in Italia, nel bene e nel male, tutti gli altri giornali avevano da tempo preferito abdicare.

Ma l’“Espresso”, non va dimenticato, fu anche il primo giornale italiano a occuparsi sistematicamente di economia. Sistematicamente significa che il settimanale si mise a seguire “giornalisticamente” i fatti dell’economia e della finanza italiana e mondiale, al contrario di quello che facevano i suoi concorrenti. Gli altri settimanali e quotidiani avevano sempre seguito le vicende economiche con sporadico interesse e nessuna curiosità, i direttori affidavano la trattazione dei temi economici alle penne di pochi specialisti, professori universitari, economisti, i quali scrivevano in una maniera fumosa, astrusa, che faticava a trovare il consenso dei lettori pure interessati. Si riteneva che l’informazione economica interessasse a pochi. L’attenzione invece che fu dedicata dall’“Espresso” a questo settore non fu mai erudita e accademica. Le vicende economiche divennero cronaca come tutte le altre. “Repubblica”, anche in questo, si ritrovò a imitare l’“Espresso”; come il settimanale, volle portare avanti una lettura politica dei fenomeni dell’economia e raccontare questo universo, fino allora sconosciuto, in una maniera semplice, chiara, applicando l’imprinting di Benedetti. Ricalcare il carattere dei protagonisti e coinvolgere così il pubblico. Ed Eugenio Scalfari fu proprio uno dei giornalisti che ebbe maggiore successo nella trattazione di queste vicende.

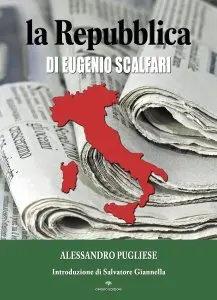

Come si giunse alla scelta del nome?

Il nome nacque da una serie di riflessioni, basate soprattutto

sull’intento di Scalfari di voler dare il senso di un giornale

nazionale. Allora “Il Paese” c’era già, altri titoli di questo genere

c’erano già. Scalfari non voleva un titolo generico come per esempio:

“Il Tempo”, “Il Momento”… Vi era in Portogallo un giornale che si

chiamava “Repubblica”, il quale proprio un paio d’anni prima che il

giornale di Scalfari nascesse, quando in Portogallo c’era la rivoluzione

“dei garofani”, visse una vicenda che salì all’attenzione della cronaca

mondiale. “Repubblica” portoghese era un giornale indipendente e non

aderiva a nessun partito e, in particolare, non aderiva al partito

comunista. I tipografi che invece lo stampavano erano aderenti al

partito comunista. Quando uscì il numero di questo giornale che faceva

delle critiche al Pc i tipografi si rifiutarono di stamparlo e nacque

così un caso che diede spunto a Scalfari per il titolo. In ogni caso,

Scalfari mi disse durante l’intervista che gli feci che allora quel nome

l’aveva già in mente, nel senso dell’adesione repubblicana, dei valori

repubblicani…

Cosa determinò il successo del quotidiano e quali vicende segnarono i primi anni del giornale?

Come ho detto, il progetto di “Repubblica” fu geniale e alla fine

risultò vincente. I rischi però furono enormi. Si trattava di far

decollare un secondo giornale da comprare accanto a quelli

tradizionali, un giornale “intellettuale”, con molta politica interna ed

esteri, senza cronaca locale, senza cronaca nera, cruciverba, giochi,

necrologi, senza terza pagina, per lo più con pochissimo sport e con una

sezione corposa di economia in un Paese dove, a eccezione di pochi

specialisti, né la casalinga né il portiere, differentemente da quello

che accadeva negli Usa, possedevano azioni o titoli al di fuori del

libretto postale. Nel nostro Paese, nel corso del 1976, anno in cui il

“Corriere” festeggiò i suoi primi cent’anni di storia, la media di copie

vendute per abitanti era fra le più basse d’Europa, con sole 9 copie

ogni cento abitanti. Sotto questo profilo, l’Italia figurava al

ventitreesimo posto nella graduatoria dei venticinque paesi più

industrializzati. Il ‘nuovo prodotto’ “Repubblica” andò a collocarsi,

inoltre, sul mercato in un periodo attraversato da una delle più gravi

crisi economiche verificatesi dal dopoguerra. La crisi congiunturale

internazionale provocata dalla guerra del Kippur nel 1973 aveva

determinato un innalzamento del prezzo del petrolio e quindi dei servizi

in generale. La crisi, naturalmente, coinvolse anche le imprese

giornalistiche e il settore dell’editoria che già in sé conteneva i

prodromi di un collasso dovuto all’incapacità di adeguare il ‘prodotto’

giornale alle mutate esigenze di lettori ormai accaniti

‘telespettatori’. Proprio nell’anno in cui “Repubblica” prende il mare,

la riforma della Rai porta alla moltiplicazione dei telegiornali e dei

giornali radio che, per qualche tempo, si distinguono per vivacità

giornalistica. E pertanto non erano pochi ormai i lettori che nel

quotidiano cercavano soprattutto la spiegazione e l’interpretazione

degli eventi e l’illustrazione e la denuncia dei problemi. Questo, se da

una parte determinava una crisi nel settore giornalistico tradizionale,

dall’altra provocava un bisogno di lettura, di una lettura diversa. C’è

da aggiungere che, dal punto di vista politico nazionale, ci si avviava

allora con tracotanza verso un periodo di entusiasmo delle sinistre:

nel 1974 la vittoria del fronte laico sulla questione dell’aborto, poi

nel giugno del 1975 l’apoteosi elettorale delle amministrative. A questo

entusiasmo, dovuto alla ‘nuova ondata’ politica che si giudicava

imminente, si sarebbe andato ad aggiungere il grande fermento sociale

delle contestazioni studentesche del 1977, e non di meno, purtroppo, il

timore del terrorismo con il suo inutile bagno di sangue. Negli anni

Settanta in Italia si era venuto formando un ceto intellettuale in forte

espansione e dalle connotazioni del tutto diverse dai ceti

intellettuali precedenti. L’Italia, fuoriuscita dalla pulsione

contestatrice del Sessantotto e dalle conquiste della secolarizzazione

avanzante a discapito dei vecchi valori cattolici di supporto, vide

l’emersione di questo ceto sociale dinamico, attivo, maggiormente

cosmopolita, differente per composizione e per velleità. Questo ceto,

oltre alle differenze strutturali quali l’età, il sesso, il livello di

istruzione, la dislocazione sul territorio nazionale, si contraddistinse

in maniera piuttosto evidente per un bisogno nuovo di informazione e

cultura che i tradizionali canoni informativi della stampa non

riuscivano a soddisfare. Gli stili di vita modificati gradualmente e una

maggiore mobilità sociale, la diffusione crescente dell’apparecchio

televisivo, il boom economico avveratosi in un decennio, tutto

questo traghettava lentamente, ma inesorabilmente, l’Italia verso una

fase di capitalismo avanzato. Il nuovo bisogno d’informazione,

soprattutto economica e politica, fu inteso nel senso di uno strumento

di ascesa sociale e di dinamismo generazionale. L’impresa del ‘prodotto’

“Repubblica” venne a innestarsi così all’interno di questa sutura tra

il tessuto societario in decadenza e gli albori di una società laica e

moderna e s’immerse in un mercato eterogeneo nel quale operò una scelta

strategica di obiettivi commerciali.

Come si articolò la direzione di Eugenio Scalfari?

Quando lo intervistai per questo libro, Giampaolo Pansa mi disse su

Scalfari queste parole che riporto fedelmente perché descrivono bene il

personaggio e rispondono efficacemente alla sua domanda.

Scalfari mi ha insegnato quello che tutti gli altri grandi direttori con cui ho lavorato mi hanno insegnato. E cioè che un giornalista se vuole avere successo e far bene il proprio lavoro senza aggregarsi a nessun carro politico o economico deve prima di tutto lavorare tanto. Deve sapere tanto. Leggere molto. Deve curare la sua educazione permanente (e non come tanti miei colleghi italiani fanno non leggendo più un libro dai tempi della scuola). Non deve essere mai soddisfatto del materiale che porta a casa. Deve raccogliere cento per poter utilizzare dieci. Deve parlare con cinquanta persone invece di accontentarsi di due telefonate. Deve cercare quasi sempre di essere sul posto per vedere di persona quello che racconta. E poi deve scrivere nella maniera più semplice ricordandosi che scrivere per la storia o per la letteratura mondiale non è il suo compito. Il suo compito invece è quello di scrivere per dei lettori che il giorno dopo comprano il giornale e dopo averlo letto lo gettano per terra. Inoltre, di essere onesti, di non svendere mai la propria professionalità a nessuno, nemmeno alle proprie idee. Da questo punto di vista, Scalfari è stato sempre molto preciso e ha sempre preteso tanto dai suoi giornalisti. Soprattutto da quelli che reputava essenziali al lavoro e alla vita del giornale… e poi, insomma, l’intendenza segue… come diceva De Gaulle. Se “Repubblica” infine fosse un partito diremo che Scalfari era doppiamente esigente dal gruppo dirigente. Scalfari esigeva la dedizione completa al lavoro, cioè la fatica: bisogna lavorare tanto, prendere il proprio lavoro al giornale come la cosa più importante della tua vita. Prima di tutto, viene il giornale e poi l’onestà con cui bisogna farlo, l’onestà che è la vera missione del giornalista. Rispondere, dunque, solo alla propria coscienza e a nessun’altro. Essere liberi.

Aggiungo anche questo passaggio; è Scalfari che parla: Il ‘giornale-partito’, come ci chiamavano, voleva significare semplicemente che “Repubblica” era autoreferente dal punto di vista della linea politica. La linea politica non era né imposta da un partito, né suggerita da un partito, né imposta da un gruppo proprietario perché la proprietà del giornale coincideva con chi il giornale lo faceva. Quindi, in realtà, il giornale rispondeva alla redazione del giornale e, per non essere demagogici, rispondeva al gruppo dirigente del giornale. Ecco perché le nostre riunioni duravano due ore, a volte tre. Normalmente in tutti i giornali del mondo durano mezz’ora. Nelle nostre riunioni il giornale del giorno prima, in paragone agli altri, veniva pesato. Questo assorbe a dir poco mezz’ora solo per verificare il riscontro del giornale del giorno prima rispetto al mercato. Poi il direttore pone in discussione uno, due, tre argomenti di fondo, che sono gli argomenti della giornata, su questi argomenti si fa un dibattito prima che giornalistico di tipo cultural-politico, o, se vuoi, etico-politico, cioè lo si inquadra nel contesto e tutti esprimono la propria opinione. In queste riunioni che, essendo riunioni aperte non sono accessibili solo ai capiservizi, hanno sempre partecipato tutti, anche gli inviati, spesso degli ospiti, venivano collaboratori che non hanno obbligo di presenza e di fronte a questa platea, con la partecipazione di questa platea, (che non è mai scesa al di sotto delle venti persone arrivando anche a trenta secondo le giornate), si dibatteva la linea da assumere, non si discuteva semplicemente la posizione in pagina o chi lo fa. Prima si dibatteva qual era, quale doveva essere l’atteggiamento del giornale rispetto al fatto. È ovvio che la personalità del direttore, per funzione se non altro, aveva la meglio; però la regola è sempre stata (in qualche modo una regola da ‘centralismo democratico’), che si partiva solo quando c’era o l’unanimità, il consenso intorno all’atteggiamento da prendere, o una preponderante maggioranza. Sono stati rarissimi i casi in cui il direttore, io, abbia detto: “Voi siete tutti di diverso avviso, ma io faccio di testa mia”. Ci sono stati dei casi, quando io ritenevo che la redazione non capisse o che io non riuscissi a spiegare nella brevità del tempo. Ma di solito non era così o poi quant’anche nei pochi casi in cui era così, io nei giorni successivi non facevo altro che cercare di recuperare il consenso: su questo io ho impiegato una parte considerevole delle mie giornate per vent’anni. Dunque da questo punto di vista il giornale era qualche cosa di più di un giornale, era una scuola ed era un partito autoreferente che vedeva in sé, nella sua redazione, il centro motore.

Ecco, penso che queste due citazioni possano indicare con qualche esattezza il genere di direzione che Scalfari portò avanti nel giornale.

Su quali sostegni politici potè contare il quotidiano?

Direi che non vi furono sostegni politici diretti, almeno nel senso più

immediato che si attribuisce a questa espressione. “Repubblica”,

infatti, non ne ha mai avuto bisogno. Piuttosto, è stato il mondo

politico che ha cercato di volta in volta il sostegno del giornale.

“Repubblica” non ha mai professato equidistanza e il solo fatto che

nessun critico, studioso di comunicazioni o esperto del mondo

dell’informazione, in tanti anni di esistenza del quotidiano, si sia mai

sognato di definirla veritiera o imparziale basta

come sola dimostrazione della sua natura controcorrente e del suo

impegno all’indipendenza. Questo perché soltanto un giornale non

indipendente si professerebbe equidistante, così come solo un giornale

che fosse completamente equidistante non si definirebbe un vero

giornale.

Cercherò in breve di chiarire, per quanto posso, questo concetto solo apparentemente contraddittorio. Anche se a molti osservatori il non professarsi equidistante apparirà come una mancanza o un grave torto rispetto all’idea nobile che si ha del giornalismo, la verità è che questa caratteristica rappresenta un vanto e un trofeo, e per un giornale come “Repubblica” una qualità rarissima. ‘Veritiero’, infatti, molto spesso nel nostro Paese, quando si parla di giornali e di stampa, è associato all’appellativo ‘moderato’, e ‘moderato’, secondo quest’abitudine molto diffusa, significherebbe non troppo cattivo nei commenti.

Sulla base di questo canone, un giornale di cui fidarsi è un giornale calmo, pacato, tranquillo, che ci riferisce i fatti senza sbracciarsi, senza che faccia sbracciare noi; un giornale di distrazione, insomma, buono e buonista con tutti e tutto, oppure serioso, dignitoso, ottocentesco, con la cipolla dorata che esce dal panciotto. “Repubblica” è sempre stata, invece, tra coloro che si sbracciano e fanno la voce grossa. La cosa che però ha disorientato e fatto adirare tutti è che lo ha fatto utilizzando lo stile e la nobiltà del grande informatore sapiente e non con la favella del contadino sindacalista. “Repubblica” è stata sempre un giornale duro, non facile da prendere, sia per coloro che si sono ritenuti suoi amici sia per coloro che si accorgevano di essere dalla parte opposta. Tutto questo per dire che “Repubblica” è stato un giornale indipendente, che non ha mai avuto padroni, che ha avuto un solo direttore che era il suo editore, Eugenio Scalfari, che è sempre stato un uomo libero come solo gli uomini fieri possono esserlo. “Repubblica” ha sempre avuto giornalisti liberi e indipendenti che, se pure sono stati schiavi di qualcuno o qualcosa, lo sono stati solo della propria coscienza.

Quali battaglie culturali e politiche ha condotto in questi anni il quotidiano?

“Repubblica” si è opposta al terrorismo, alle stragi, al partito

socialista, ai potentati economici e industriali, si è opposta a Craxi

nell’era del craxismo rampante, si è opposta a Berlusconi e continua a

farlo tuttora, ma tutto questo non è ancora sufficiente a spiegare

compiutamente il Dna che la caratterizza; il Dna di un giornale ribelle,

pacatamente ma argutamente e culturalmente ribelle, deciso a stare

contro, a fare polemica, a stigmatizzare, a scandalizzare, a salire in

cattedra per dire cosa bisogna fare a chi pretende di saperlo per

missione o sulla base di una manciata di voti. Un giornale che ha fatto

il giornale, un insieme di giornalisti guidati da un direttore

assolutamente anticonvenzionale che ha impersonato alla perfezione il

proprio ruolo; il ruolo del GIORNALISTA, il ruolo del CONTROPOTERE, il

ruolo dell’INFORMATORE CHE HA COME UNICO PADRONE IL LETTORE. Il ruolo di

un GIORNALE CHE VOLEVA CAMBIARE L’ITALIA.

Posso aggiungere a tale riguardo che Scalfari è stato tanto coinvolto nelle maglie del potere politico da capirne le dinamiche in profondità e raccontarcele; è riuscito a farlo con genialità semplicemente per un aspetto: conosceva la politica e gli uomini di potere. Non ricordo chi l’abbia detto, né dove l’abbia letto (forse la fonte è proprio Giulio de Benedetti), ma le storie si raccontano a partire dai personaggi e giammai è vero il contrario. Scalfari ha partecipato con così grande e pieno coinvolgimento al mondo che ha raccontato da acquisire anche la straordinaria capacità di separarsene per dare priorità al suo essere giornalista, alla sua intima essenza di cronista. Scalfari, per questa via, non ha mai tradito se stesso e ha riconosciuto costantemente un solo padrone al di sopra della sua stessa persona: il lettore. Solo da questo punto di vista si può dire che Scalfari è stato un politico-giornalista e non un giornalista-politico. Nel senso che è stato un giornalista che pensava come un uomo politico, parlava e si scontrava con uomini politici, consigliava uomini dalle responsabilità pubbliche, era un unus inter pares, ma nelle stesse vesti continuava a raccontare da neutro e disinteressato le cose che vedeva e sapeva.

Mi permetta di dilungarmi su questo punto, perché lo ritengo importante ai fini di una risposta compiuta alla sua domanda. Il drammaturgo-Scalfari assegnava ai politici il canovaccio e, dopo avere agito sul proscenio, si ritirava dietro le quinte e lasciava che gli attori interpretassero se stessi. Sembra una questione fin troppo filosofica, ma se ci si riflette attentamente tutto questo corrisponde alla verità. Il direttore di “Repubblica”, dopo aver parlato con loro, consigliandoli e redarguendoli, trovava la forza di descriverli dall’esterno, facendone dei simboli, delle bandiere, dei ritratti, delle posizioni, degli schieramenti riempiti da valori. Per capire meglio, possiamo pensare a un qualsiasi individuo il quale decida, a un certo punto, di scrivere un romanzo sulla propria famiglia, misurandosi con la difficoltà di descriverne i membri, con cui ha rapporti intimi, in terza persona, dall’alto, in una maniera più neutrale e distaccata possibile. Ecco, l’‘illuminista’ che è in Scalfari gli ha consentito di fare questo, di operare questo genere di descrizioni aeree e il grande talento gli ha consentito di farlo al meglio, intelligentemente. Penso possa essere una buona risposta per indicare non tanto le battaglie politiche e culturali, che per “Repubblica” furono pressoché le stesse di una certa sinistra liberale in Italia, quanto soprattutto per tracciare il modo e l’angolo di visuale dal quale il giornale e il suo direttore le hanno combattute. Il che è molto più importante.

La preponderante personalità di Scalfari, la sua capacità di coinvolgere e di essere coinvolto, la sua fierezza, la sua preparazione professionale, lo ha avvicinato ai politici che erano i personaggi del mondo che voleva raccontare. Nenni, Pertini, Craxi, Andreotti, Forlani, La Malfa, Visentini, De Mita, Spadolini, Berlinguer erano gli attori da muovere davanti alla cinepresa che girava le scene del film che voleva mostrare agli italiani. Scalfari li conosceva, ci andava insieme in vacanza, a pranzo, a cena, parlava con loro ore e ore al telefono. La stessa cosa valeva per i finanzieri, i banchieri, i funzionari dello Stato. Il direttore di “Repubblica” era un giornalista, ma per loro non lo era affatto, loro lo vedevano come uno di loro, tanta era la sua capacità nel dare giudizi machiavellici e illuminati, tanta era la comprensione di quel mondo al quale essi appartenevano e di cui molto spesso ignoravano le dinamiche e i segreti più reconditi. Scalfari, che vedeva quel mondo dall’alto della sua mente illuministica e si sforzava di penetrarvi non nella superficie ma attraverso le menti meccaniche di coloro che lo popolavano, era in grado di fare previsioni, di misurare le mosse come su di una scacchiera, era in grado di indicare loro le strade giuste, le decisioni che la gente avrebbe compreso e quelle che avrebbe rifiutato, era in grado di giocare con loro, di manipolarli. La definizione che ha dato Leonardo Sciascia su Scalfari (secondo cui Scalfari è un Bel Ami dell’epoca moderna) è la cosa più giusta e più vicina al vero che mai nessuno abbia detto sul personaggio. La stessa battuta di Ottone, per il quale di giornalisti come Scalfari ne nascono uno o al massimo due per ogni secolo, è altrettanto corrispondente al vero, anche se più superficiale. E infatti, Scalfari rappresenta un caso unico nella storia del giornalismo italiano e mondiale perché nessuno meglio di lui ha saputo giocare a piene mani sullo scacchiere di un mondo complesso come quello della politica e dell’economia, attingendone in una maniera tanto sottile e incisiva da esserne considerato (e temuto!) addirittura un membro a pieno diritto proprio da coloro che membri lo erano per davvero. Ma non sarebbe stato un caso unico, bensì uno dei tanti che hanno fatto lo stesso, se si fosse limitato a spacciarsi per qualcun altro e, una volta ritornato in redazione, non fosse stato capace (come è stato capace) di trasformarsi, moderno mister Jekill e mister Hyde, nell’illuminista che era realmente, svestendosi completamente dei panni indossati e prendendo lucidamente le distanze dallo scacchiere, dopo aver individuato in modo netto le pedine e le possibilità di mossa. Scalfari ha insegnato per inciso, o almeno dimostrato da questo punto di vista, che il giornalista è un animale da cortile e non una bestiola domestica, che il giornalista è fatto per contrarre amicizie, avere incontri, ficcare il naso, vivere all’aperto incuriosendosi di tutto ciò che gli accade intorno. Ha dimostrato che le nuove leve del giornalismo e le nuove dinamiche tecnologiche della professione finiranno prima o poi per decantare e corrompere queste qualità che fanno parte del bagaglio indispensabile di ciascun operatore dell’informazione. Ha dimostrato, suo malgrado, che i nuovi giornalisti addetti alla titolazione, i cosiddetti giornalisti del desktop, i montatori di filmati d’archivio, gli intervistatori telefonici del nulla, i redattori addetti alla selezione delle notizie Ansa, i giovani che rimangono rinchiusi in redazione per giorni interi senza mettere il naso fuori, tutti questi soggetti culturali e professionali sono destinati a fallire nel loro mestiere e soprattutto a omettere a noi lettori quel che resta di veramente interessante.

Quali sono stati i successori di Scalfari e quali linea editoriale hanno impresso alla testata?

Di quella “Repubblica” dei primi anni scalfariani, la “Repubblica” di

oggi conserva quasi niente. Il salto di qualità da Scalfari ai direttori

successivi fu fin troppo evidente. Ma era prevedibile che un giornale

come lo fu quello di Scalfari, una volta perduto il suo uomo di punta,

il suo inventore, il suo trascinatore, sarebbe potuto divenire qualcosa

di diverso. Gianpaolo Pansa centrò il bersaglio quando disse che la

“Repubblica” di Mauro appariva schiava del suo stesso nome e delle sue

stesse battaglie, le stesse battaglie che qualcun altro prima di Mauro

aveva inventato.

Sarebbe interessantissimo andarsi a rileggere tutte le lettere ricevute dal giornale e dal suo direttore sin dagli inizi, per capire quale fosse l’immagine di “Repubblica” presso il pubblico degli anni Settanta-Ottanta e il significato che gli veniva attribuito. Nel mio libro, vi sono diverse di queste lettere. Sono illuminanti!

Nell’era digitale, quale futuro, a Suo avviso, per la Repubblica?

“Repubblica” odierna è decantata del tutto, è diventata stanca,

sfiatata, monotona e appiattita nel linguaggio e nel tenore della sua

opposizione, omologata sui gusti dei suoi lettori, e addirittura schiava

di questi lettori. La “Repubblica” di oggi non ha più la forza di

costruire quei gusti del pubblico come lo faceva un tempo quando

Scalfari spiazzava, disorientava le aspettative. Quindi, il successo

odierno di “Repubblica”, se di successo si può parlare alla luce delle

stime nazionalmente scoraggianti del numero di lettori, è un’altra cosa.

Da quando Silvio Berlusconi divenne per la prima volta presidente del Consiglio, la voce del giornale cambiò, assumendo all’inizio una tonalità beffarda, ancora più pungente anche se meno moralistica e solida rispetto a quella di un tempo, poi si fece monotona e petulante come quella di una vecchia zia che insiste a raccontare sempre la stessa storia ogni volta che la si incontra; il tono di “Repubblica”, certo, rimase anche allora autorevole, rigoroso, preciso, il suo parere – non quello del suo direttore e qui sta la differenza – venne ascoltato e ponderato, ma la cosa su cui si può star certi è che quella “Repubblica” non era quella di Scalfari.

Da quando l’attività politica del signor Berlusconi divenne una cosa seria, “Repubblica” la giudicò sempre una cosa grottesca; Scalfari stesso, prima di lasciare il timone della sua corazzata al suo successore, aveva apostrofato il partito-azienda del Cavaliere “i ragazzi coccodè”, con riferimento a certe ballerine che erano comparse in un celebre spettacolo televisivo di Renzo Arbore. “Repubblica” giudicò la ‘discesa in campo’ dello strano imprenditore-presidente un prodotto dei tempi, un frutto acerbo della civiltà televisiva, della società-spettacolo. Silvio Berlusconi, con i suoi doppiopetto blu notte e la cravatta a pois sempre identica, il fondotinta da politico del tubo catodico, il cerone delle dirette in prima serata, il sudore della fronte asciugato in tempo dagli assistenti di scena, la calvizie sottaciuta, il sorriso giovanile e gioviale dell’entusiasmo e del ‘ghe pensi mi’, le scarpe rialzate e le manie per i sondaggi, gli organigrammi, le ricerche demoscopiche, gli spot promozionali, gli opuscoli agiografici, i convertitori-euro pagati con le casse del contribuente, le dichiarazioni magiche con tanto di bacchetta alla Harry Potter, l’ossessivo anticomunismo, e la cieca fiducia in tutto quello che avrebbe partorito la sua mente aziendale, fu visto e descritto prontamente come uno dei nuovi e principali attori della vita pubblica ridotta a una farsa.

“Repubblica” non poteva nemmeno allora essere un giornale imparziale, nemmeno in quella occasione, non poteva certo permetterselo, o come si dice trasformarsi in un giornale obiettivo. Il suo fondatore non aveva mai ritenuto che l’obiettività fosse la chimera a cui sacrificare l’impegno civile delle battaglie e la lotta ai truffatori e agli illusionisti della politica. Il suo fondatore non aveva mai giurato, nemmeno per un attimo, che bisognasse fare un giornale equidistante adoperando il misurino per le dichiarazioni e gli interventi, per offrire al lettore un buon e vero giornale. Il direttore era troppo esuberante e intelligente per mettersi da parte e far compiere i giochi agli altri. Non aveva mai ceduto alle lusinghe dei compiacenti, figuriamoci quando il soggetto in campo era uno come Berlusconi. Il giornale di Scalfari individuava i suoi nemici e li metteva al bando, li scomunicava, li rendeva ridicoli o tragici, come le maschere della tragedia greca, simpatici o arroganti, li trasformava in sagome da colorare, in personaggi, li faceva comprendere alla gente, semplicemente, ed ecco perché di “Repubblica” e del suo direttore si aveva paura; ecco perché nel nostro Paese solo di “Repubblica” e nemmeno del “Mondo” di Pannunzio, e nemmeno forse dell’“Uomo Qualunque” di Giannini non si è mai parlato come di un ‘partito trasversale’, di un ‘giornale-partito’. Un giornale disinvolto e cinico come un grande giornale deve essere. Un giornale rigorosamente ‘parziale’, si è detto, ma nessuno mai ha aggiunto ‘rigorosamente veritiero’ nella sua parzialità.

“Repubblica” odierna, dunque, non è senz’altro quella di Scalfari e, come tutti i giornali, deve fare i conti sempre più con una disaffezione crescente dei vecchi ma anche dei nuovi lettori, ‘agganciati’ dalla tecnologia. Il mondo è assai diverso da quello del 1976 e anche da quello di venti anni dopo, quando Scalfari lasciò la direzione. Non solo per i giornali, ma anche per i libri. Ad essere in crisi, infatti, è l’intero sistema editoriale-culturale. Nella editoria libraria si sono sprecati anni a cercare di capire se la vera discriminante fosse il prezzo, se fosse salutare ridurlo, praticare sconti, e quale dovesse essere l’entità di tale scontistica. Ci si è concentrati su una politica del prezzo, senza capire che a fare la differenza dovesse essere ben altro. Si è visto infatti che il calo della lettura è peggiorato gradualmente e che negli ultimi anni nessun nuovo lettore di libri si è aggiunto alla platea. Quindi, non era e non è evidentemente il prezzo il problema, bensì la qualità. Pertanto, così come gli editori di libri dovranno sforzarsi di investire in qualità in un futuro prossimo per ‘acchiappare’ i lettori, così i giornali devono già oggi e dovranno fare la stessa cosa, e con maggiore zelo. La qualità per Scalfari e per quei giornalisti di allora significava qualcosa di ben preciso. Oggi il concetto di qualità deve fare i conti con un nuovo scenario tecnologico. Ma, in fondo, la concezione di qualità che aveva Scalfari non è poi tanto diversa da quella che è richiesta ai giornali attuali, e non solo per il raggiungimento del successo ma persino diremo per la loro sopravvivenza. Così come Scalfari ‘stratificava’ la notizia, chiedendo ai suoi redattori di scandagliarla in tutti gli aspetti, come in un puzzle di tessere che poi il lettore ricomponeva, la qualità odierna che i giornali devono inseguire è fatta ancora una volta da questa stratificazione, da una commistione e da una ricomposizione di vari aspetti della notizia, cui si aggiunge una costruzione della stessa che sia funzionale a diverse modalità di fruizione. Ed è proprio questo il problema, e anche la sfida nell’era digitale. La qualità come approfondimento, come stratificazione, deve conciliarsi con la modalità nuova della fruizione, la quale rema in senso contrario, tendendo alla velocità, alla stringatezza, alla coatta superficialità, dettata dal mezzo, dal medium. Ma, anche tenuto conto di questa risposta alle diverse modalità di fruizione, ciò che conta e ciò che sempre rimarrà qualità – in questo caso del prodotto giornalistico – è la disanima della notizia in modo competente e veritiero. Questo è il postulato e l’essenza della qualità, a prescindere dalla fruizione. Non esiste mai la verità, certo, neppure quando si racconta la cronaca. Il solo fatto di raccontarla è già un modo di interpretarla, perché la sola presentazione di un fatto implica elementi di soggettività. Tuttavia, verità come qualità significa ancora e sempre verità di coscienza, in senso scalfariano. Ti dico la mia verità, e non pretendo che essa sia la verità assoluta. Ti avverto: è la mia verità! e non la confondo con la Verità, perché la Verità non esiste. Un buon giornale nell’era digitale perciò rimarrà sempre un giornale onesto, che diffonde la sua verità senza spacciarla per oggettività, un giornale che comunque lo si legga, dovunque lo si legga, combatte quella superficialità e velocità di lettura grazie alla qualità, ovvero raccontando la sua verità, senza farsi guidare da motivazioni subdole, rispondenti a interessi estranei a quelli della coscienza, ma anche senza accondiscendere questa superficialità del lettore odierno, bacchettandolo anzi, inducendolo per sua stessa natura ad approfondire. Un giornale cioè che non solo sia un giornale cortigiano della propria coscienza, ma che non sia cortigiano dei propri lettori. Che più che sedurli, li scuota. Questo vale e varrà sempre anche per “Repubblica”, o forse soprattutto per “Repubblica”, alla luce delle sue peculiari origini, sempre se vorrà onorare, beninteso, quella “Repubblica” scalfariana di più di quarant’anni fa, quella “Repubblica” illuminista.

Alessandro Pugliese (1977) è nato a Morano Calabro, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Curatore e autore di saggi su scrittori americani, collabora con diverse case editrici in qualità di editor e traduttore. Nel 2006 ha fondato la casa editrice Gingko edizioni, di cui ha ceduto la proprietà nel giugno 2018, e la casa editrice digitale Blowing Books. Ha esordito con il romanzo Quando eravamo. La Riflessione (2004). Ha pubblicato presso Gingko la raccolta di poesie: Le ceneri di Candore (2007), i romanzi Tutto o niente (2009), L’intenzione dei boschi (2013), Monogamitic, sotto pseudonimo di Alvaro Péz (2016). Nel 2019, presso Edizioni Creativa ha pubblicato il romanzo Una giornata. Il suo ultimo romanzo, Da Timisoara al paese dei sogni, è in corso di pubblicazione presso Il Ciliegio edizioni. Viaggiatore instancabile, possiede una nutrita libreria e ha due figli, Matteo e Lara.